Steve Bisson - Orizzonte corale

date » 12-10-2022 10:10

permalink » url

tags » steve bisson, fotografia, veneto, corale, visione, serena, inquietudine, territorio, venezia,

di Steve Bisson

Articolo apparso all'interno della rivista #01

© Marco Vedana - Tra dirupi inverosimili e memorie sospinte - 2021

Per mezzo della fotografia, quale lente di ingrandimento per osservare e ricostruire una geografia sempre più antropomorfa, umanizzata. Un'attitudine trans-individuale che riconosce fondamento al sapere comune, all'unità degli sguardi, al pensare in rete di oggi. E sulla rete che gravita infatti l'intenzionalità di Giovanni Cecchinato e Alessandro Angeli che qui mi invitano ad una riflessione sommaria sulle pratiche collettive di indagine o appropriazione visiva del territorio, e nella quale prende corpo lo spazio poliforme e trasparente della condivisione. Pratiche dinamiche dello stare insieme, sentieri distinti nella forma, nel metodo e attitudini ma resi simili da una volontà di comunione. Che volendo può sedimentare altrove, ad esempio nell’esposizione in dialogo, in un catalogo sintetico, nello stare di nuovo ma fisicamente, come musicisti pronti a esercitarsi non nel proprio assolo bensì in un insieme accorto.

Anche da questa premessa, va letta la raccolta di immagini scelte in questa rivista. Ovvero e inoltre, nel bisogno di congiunzione, di ensemble miscellaneo, di pluralità come soggetto e attore della complessità. In questa volontà di collaborazione che filtra attraverso la superficie operativa del vedere, mediante un esercizio di espressione simbiotica la cui risultante, nel caso specifico, sono altrettante cognizioni sul paesaggio. Quello veneto. Acquisizioni di consapevolezza, conseguimenti personali che scaturiscono da un bisogno di dialogare con l’ambiente ancora prima che nel generare dati, che concorrono, senza per forza convergere, su un agire più ampio. Vedere quel che si fa includendo nell’indagine sé stessi e il proprio operare (con gli strumenti che usiamo e che ci formano e generano) con luminosa accettazione della trama inesorabile di cui siamo parte e di cui è parte il nostro muoverci, tutto e tutti assieme, nel mondo.

Mutuando suddette considerazioni su un piano algebrico, di spazi stiamo parlando, ogni contributo figura come equazione: ciascuna con le sue incognite da risolvere. E il fotografo diviene un vettore che manifesta una traiettoria più o meno feconda nello spazio, e interpretabile con una funzione, sebbene non sempre oggettiva, dei luoghi. Qui si rinviene allora una prima utilità per la ricerca associata alla fotografia intesa come comprensione anziché impressione. Quando poi lo sforzo da compiere è verso un orizzonte collettivo occorre esulare dalla grandezza o magnitudine vettoriale del singolo progetto. Se infatti i lavori presentano un comune denominatore possono essere apprezzati come spazi topologici in cui avvisare proprietà fondamentali e ricorrenti. Possiamo definirle forme di continuità talvolta fisiche, logiche o percettive.

A partire da tale domanda di senso, che si sostanzia nel racconto corale senza il quale non vi è trasmissione e nemmeno dimostrazione di sapere, si gettano le basi per una diversa cartografia del pensiero. Ciò esige nuova prassi geoscopica, con i piedi a terra e la coscienza vigile. Una capacità di ascolto, rappresentazione e integrazione responsabile del mondo delle differenze, altresì culturali, che riguardano tutti i corpi viventi e il loro modo di intendere. E poichè tanti sono i discorsi per immagini resi possibili dai progressi della tecnica e non tutti interpretabili da un metodo scientifico, per la loro intrinseca soggettività e imprecisione, allora urgono soluzioni per oltrepassare lo scoglio delle verifiche di obiettività empirica sulla via comune della conoscenza. Le pretese di veridicità hanno riguardato a lungo anche il dibattito della fotografia, rivelatosi poi un girotondo di parole. Di fatto i luoghi esistono ma sono pur sempre mentali, o meglio filtrati dai nostri dispositivi ottici e neurali, oltre che dai vissuti personali, emotivi. La lettura sui territori domanda perciò una vocazione inclusiva. In primis del noi stessi, non ci muoveremmo altrimenti se non per soddisfare bisogni primari. Saremmo l’ambiente, senza alcuna distanza, come per gli animali, senza necessità di trovare senso al nostro esserci, al nostro avere l’ambiente come altro da noi.

Dunque vale la pena riconoscere dietro l’immagine-trascrizione della realtà riproducibile, il movimento, la danza, la strategia, i corpi, insomma la vita di coloro che scritturano il cosmo per istantanee. E siamo sempre di più. Uno sconfinato “corpo di ballo” che inscena una gigantesca, vertiginosa e straordinaria possibilità di relazione e di fraintendimento consapevole su ciò che di ovvio ci circonda. Un’opportunità per accorgersi diversamente delle cose di cui è fatto il fiume eracliteo del divenire. Un muro, un recinto, una strada, una diga, un canale, una fabbrica, una chiesa, un quartiere, una città, una regione. Segni prodotti da gesti che occupano e marcano i territori. E che appaiono agli occhi diversi, infinite occasioni, perché ciascuno di noi lo è. Allora il fotografare può essere un modo per lasciarsi alle spalle scorie, tentativi e abbordaggi visivi di apprendimento, oppure per fare luce sulle ragioni nascoste, sulla vita anonima che si agita dietro le maschere del mondo. E farlo con una postura di serena accettazione dell’ospite inquietante come l'ossimoro che titola il progetto editoriale in questione.

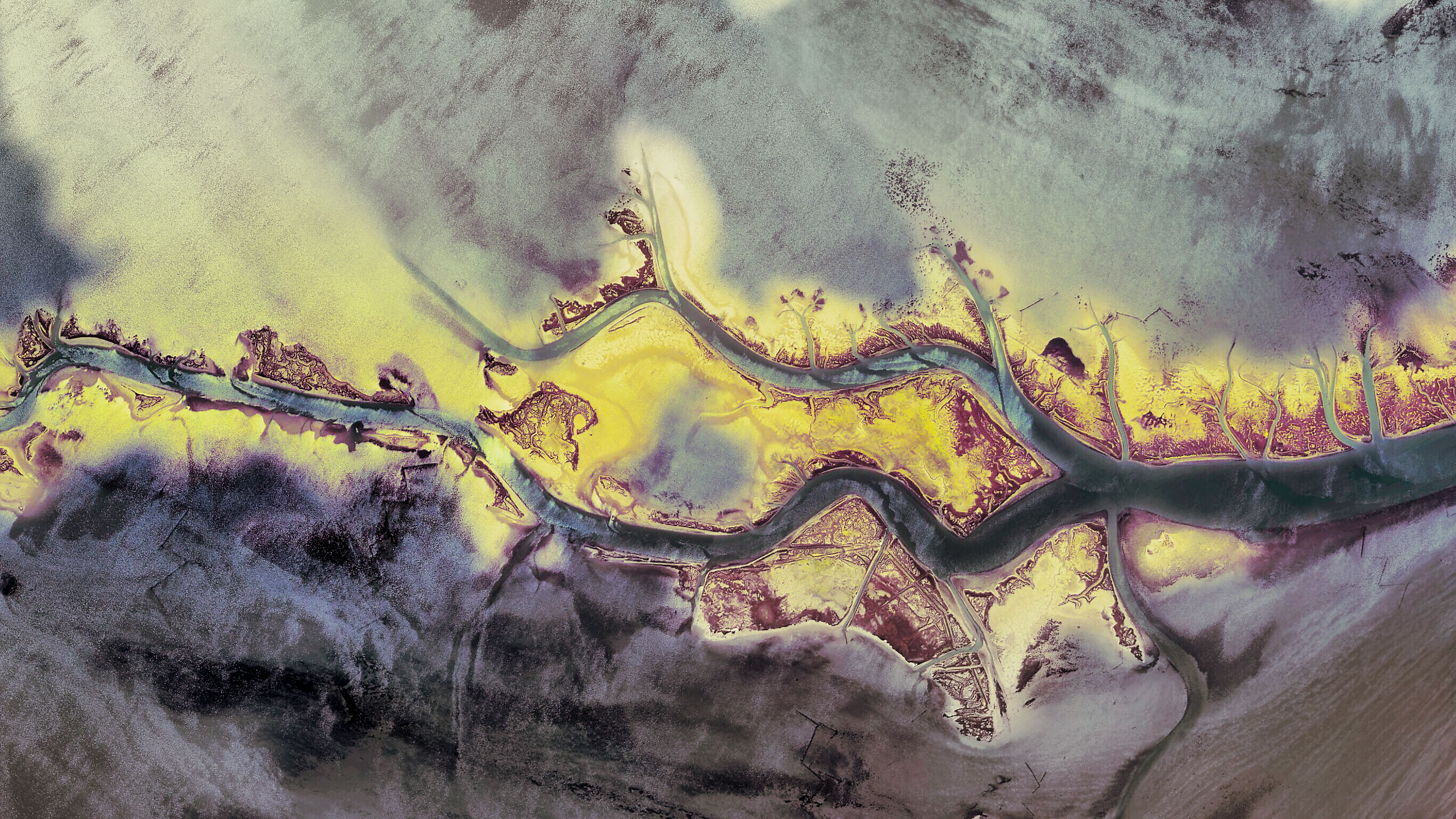

© Paola Montagner 2021 Laguna di Venezia (VE)

Tutti i testi e le foto sono protette da copyright.

E' vietato ogni utilizzo o riproduzione anche parziale non espressamente autorizzato dall'autore.

La serena inquietudine del territorio - All rights reserved - © 2022

Il paesaggio ed il territorio di Dionisio Gavagnin

date » 30-03-2022

permalink » url

tags » paesaggio, territorio, dionisio, gavagnin, fotografia, veneto, serena, inquietudine, venezia,

Lewis Hine, John Howell, 9 anni, Indianapolis, ago 1908 - courtesy Dionisio Gavagnin

Strana vita quella della fotografia, malleabile strumento tecnico con una identità poliforme e polivalente, adatta a tutti gli usi: nelle mani dell’economia essa è un potente strumento di persuasione (al lavoro, al consumo, all’investimento); in quelle della ideologia, di slancio, di elusione, di controllo, di illusione.

In quali altri mani? Dico: della scienza, e dell’arte: o, meglio, delle due cose insieme.

Perché insieme? Non si era detto che scienza e arte fossero due percorsi paralleli della conoscenza umana, talvolta giudicati inconciliabili, anzi, nemici?

Ma, è sempre stato così?

Non è qui il caso di ripercorrere, anche solo en passant, la lunga storia dell’avvicendarsi al potere delle classi sociali che hanno governato, nei cinque continenti, tribù, villaggi, città, stati. In tutti i casi si potrebbe comunque constatare che la fonte da cui scaturiscono l’innovazione e il cambiamento è costituita da un nuovo paradigma culturale elaborato dalla classe sociale emergente, costituito da una originale fusione di scienza ed arte: da una nuova visione e da una conseguente diversa azione sul mondo. Mi permetto, però, qui, di accennare solo ad un caso: l’emergere e l’affermarsi della classe borghese sulla aristocrazia feudale.

E’ vero che solo con la Rivoluzione francese si rende visibile il trapasso del potere politico-istituzionale dalla aristocrazia alla borghesia; ma tale evento era già pienamente germinato a partire dalle esperienze comunali in Italia (e simili nel resto d’Europa), ed il Rinascimento italiano non aveva fatto altro che suggerire e suggellare, con la applicazione sistematica della prospettiva nella configurazione architettonica ed urbanistica dello spazio, e nella rappresentazione della realtà nelle arti visive, una visione mercantile del mondo. Il paesaggio feudale, dagli spazi piatti e indefiniti, e reso spirituale dai “fondi oro” della pittura medioevale, diviene, ora, paesaggio laico, misurabile, funzionale alla produzione e ai commerci. Geometria e arte trovano così una vincente combinazione a formare una cultura progressista che, se tende a soppiantare l’egemonia della classe aristocratico-feudale, non muta affatto, se non nei modi della produzione e dello sfruttamento, le condizioni delle classi subalterne. Le successive scoperte scientifiche, con l’approccio metodologico sperimentale di Galileo e lo sviluppo del calcolo infinitesimale nella seconda metà del ‘600, ai quali corrisponde, non a caso, nelle arti e nelle lettere, la rivolta manierista e poi barocca, vanno a configurare idealmente un paesaggio sferico, tridimensionale, che ridefinisce lo spazio agibile verso la terza dimensione, verso l’alto: un teatro di luoghi ora anche celeste, cosmico, tendenzialmente sconfinato, che prelude alla volontà del capitale di assoggettare al principio del profitto l’intero creato.

Tra la seconda metà del ‘700 e i primi decenni dell’800, con l’Enciclopedia di Diderot e D’Alambert, l’opera immensa di von Humboldt, ed il Romanticismo (Caspar Friedrich docet), fenomeni culturali che costituiscono l’apice del pensiero progressista borghese, si afferma definitivamente il concetto di paesaggio, ed è un concetto “forte”, in grado di riassumere vita e visione in una unica dimensione fisica e spirituale che fonde lo spirito imprenditoriale capitalistico, tutto misura e mercato, con l’idea di Stato-nazione e con una nuova sensibilità estetica di impronta tecnico-scientifica. E, nel paesaggio borghese, popolo e patria diventano, ideologicamente, le linee di confine entro le quali le contraddizioni sociali vengono incanalate e costrette.

La fotografia fin quasi dalla sua invenzione, ed in particolare col perfezionamento di materiali e processi tecnici che ne faciliteranno la produzione e la diffusione, si troverà in prima linea nel corrispondere a questa concezione borghese di paesaggio. E’ tuttavia innegabile il contributo da essa fornito, a fianco delle scienze positiviste, alla conoscenza del territorio, o, per meglio dire, dei diversi paesaggi nazionali, e alla educazione e al diletto popolare. Basterebbe ricordare la storica Mission Héliographique (1851) sul primo fronte, e le pubblicazioni dell’editore fotografico Blanquart-Evrard (dal 1851) nell’altro.

Dalla seconda metà dell’800, con l’affermarsi della grande industria meccanizzata sopravviene la necessità per la classe borghese di intensificare via via il controllo sociale sul proletariato che si va organizzando in maniera antagonistica; e ciò impone un processo di differenziazione funzionale del sistema culturale in direzione di un affinamento, di una specializzazione, della strumentazione ideologica. Ormai esauritasi la spinta innovativa del nativo connubio borghese arte-scienza che aveva caratterizzato il lungo percorso intrapreso dalle borghesie nazionali verso la conquista del potere politico-statale, con il positivismo la scienza si istituzionalizza e si frammenta in discipline improntate al pragmatismo, mentre nelle arti incominciano a prevalere l’accademismo e le rappresentazioni di genere. In questo contesto culturale, alla fotografia viene assegnata una duplice funzione: da un lato, quella di ancella delle scienze positiviste, col compito di costringere visivamente il reale (il presunto incontrovertibile reale della fotografia) entro la struttura sociale vigente, riducendo il territorio-mondo, e le sue infinite possibilità creative e di relazione, ad un insieme di paesaggi-merce inventariati e catalogati per genere ed utilità economica; dall’altro quella del diletto e dello svago.

Ma, per fortuna, l’arte, la vera arte, non si piega mai all’ideologia.

Villa Liccer, San Fior, Conegliano (TV) mag 2020 © Corrado Piccoli

Nel mio Fini & Confini. Il territorio nell’arte fotografica (Campanotto Editore, 2018) ho provato a riscrivere la storia della “fotografia di paesaggio” dal versante, ormai abbandonato dalla cultura borghese, del dissenso e dell’innovazione; il quale corrisponde ad un approccio metodologico realmente scientifico alla realtà, o, per meglio dire, ad una ricombinazione aggiornata di arte e scienza basata sull’analisi/intuizione delle laceranti contraddizioni del sistema socio-economico capitalistico.

Individuavo nel mio libro quattro diversi atteggiamenti critico-creativi emergenti nell’arte fotografica da quel versante: l’astrazione dal reale verso la forma pura; l’approccio sistemico alla realtà; le visioni affettive (il tragico e il cinico); e la fotografia concettuale.

In tali atteggiamenti rintracciavo alcune comuni qualità che rendono un manufatto (ed anche la fotografia) un’opera d’arte: passione per la verità, partecipazione attiva, esuberanza regolata dallo stile, divertimento.

Se si studia con la necessaria attenzione (con passione) la produzione dei grandi artisti della fotografia del territorio quali, ad esempio, il Marville del progetto sull’arredo urbano di Parigi (1861-1878 ca.); l’Emerson dei Marsh Leaves (1895); Edward Weston con i suoi patterns naturali come stratificazione di un tempo sociale (lezione che farà poi propria meravigliosamente Mario Giacomelli); Jacob Riis con la sua indagine tra gli Slums di New York (How the Orher Half Lives: Studies Among the Tenements of New York, 1897); Lewis Hine, testimone di un paesaggio industriale che, ancora nei primi decenni del ‘900, non esita avidamente a sfruttare il lavoro minorile; Jean Painlevè (ingiustamente oggi dimenticato) con le sue creature marine (nel periodo tra le due guerre); Walker Evans del progetto FSA, e i suoi “allievi” più dotati, Robert Frank e Lee Friedlander; Ed Ruscha con i suoi irridenti ed inutili libretti di inventari urbani e suburbani; e, ancora, i fotografi della New Topography, con in testa Lewis Baltz e Stephen Shore; Allan Sekula con la sua precoce denuncia (il suo Fish Story è del 1995) dei guasti di un capitalismo globalizzato; sino alle punte più avanzate della ricerca fotografica in Italia a partire dal secondo dopoguerra, e tra questi, Ugo Mulas, Luca Maria Patella, Luigi Ghirri, Mario Cresci, Franco Vaccari, Guido Guidi, Paolo Gioli; si scoprirà come in essi l’arte si combini sempre con una conoscenza ed una strumentazione scientifica di avanguardia, e come la tecnologia, lungi dal divenire in essi apparato di controllo sociale, venga ricombinata e rivolta all’innovazione.

Infine, è questa la fotografia che vogliamo: una fotografia che sappia sconfinare oltre i paesaggi della norma e dell’abitudine, e che prefiguri, dall’interno della dialettica sociale, un territorio libero, vivibile e creativo per tutti: una fotografia innovativa, una fotografia militante.

Dionisio Gavagnin, (Venezia 1950), Dottore in Economia e Commercio, ha una lunga esperienza lavorativa come dirigente in grandi aziende multinazionali italiane ed estere. Assieme all’insegnamento universitario e manageriale, ha da sempre coltivato l’interesse per la letteratura, l’arte moderna e contemporanea e la fotografia. E’ autore di raccolte di poesia e di saggi con Campanotto Editore ( di cui Homini &Domini, il corpo nell’arte fotografica e Fini & Confini, il territorio nell’arte fotografica). E’ autore di numerosi saggi e collabora fattivamente con importanti riviste d’arte. Ha curato negli ultimi anni varie esposizioni artistiche importanti.

L'evoluzione del paesaggio Veneto - Debora Tosato

date » 01-02-2022

permalink » url

tags » evoluzione, fotografia, pittura, paesaggio, debora, tosato,

Incursioni e percorsi visivi

di Debora Tosato

Articolo apparso sul "Numero Zero" de La serena inquietudine del territorio

La visione del paesaggio nella fotografia contemporanea corrisponde a una moltitudine di istanze, depositarie di valori, vissuti e interrogativi, ed a una progettualità che privilegia la raffigurazione mimetica del dato reale, oppure – al contrario – la rivisitazione in chiave personale di quello stesso dato, riprodotto fuori contesto secondo un procedimento di astrazione interpretativa, al fine di costruire narrazioni a beneficio dell’osservatore, analogamente a quanto accadeva secoli fa con la pittura.

L’abitudine a scorrere simultaneamente con lo sguardo fotografie di paesaggi naturali e paesaggi urbani rischia talvolta di consumare e banalizzare la valenza esperienziale del processo visivo in una sequenza di fotogrammi privi di particolare significato per l’osservatore frettoloso, ormai abituato a cogliere solo il canone estetico e il valore assoluto della bellezza.

La fotografia, analogamente alla pittura, racconta le storie del proprio tempo, pertanto scoprirne il significato profondo – a prescindere da una valutazione stilistica e tecnica – diviene un esercizio mentale che presuppone la conoscenza del contesto entro cui si è prodotta quell’immagine.

Carpaccio, Storie di Sant'Orsola (particolare)

Le testimonianze pittoriche restituiscono al viaggiatore del presente una potenziale chiave di lettura per comprendere i luoghi e i paesaggi del passato, nei quali trovano singolare ambientazione scene e personaggi del mito e del sacro, portatori di contenuti e messaggi complessi, talvolta trasfigurati nelle sembianze di piante, fiori, frutti e animali – specialmente nel Rinascimento – che divengono portatori di significati simbolici.

L’irruzione del paesaggio nelle arti visive risale al Trecento con la lezione di Giotto alla Cappella degli Scrovegni a Padova, luogo nel quale l’architettura illusionistica e la rappresentazione naturalistica consacrano e attualizzano il messaggio profondo del divino, immerso nella nuova dimensione spaziale dell’universo figurato.

L’umanesimo filosofico e letterario di Giotto, Petrarca, Dante e Boccaccio si evolverà nel secolo successivo, manifestandosi con nuove forme anche nelle ambientazioni paesaggistiche di taluni spettacolari dipinti di Giovanni Bellini, come la Trasfigurazione di Cristo (Napoli, Museo di Capodimonte), il Crocifisso Niccolini di Camugliano (Prato, Palazzo Alberti), la Madonna del Prato (Londra, National Gallery) e la Pietà Donà delle Rose (Venezia, Gallerie dell’Accademia), che tanto colpiscono l’immaginario collettivo per la sorprendente verosimiglianza degli elementi naturali e degli edifici monumentali. Non si tratta di esercizi di virtuosismo o di abilità tecnica, quanto piuttosto dell’esito di una regia attenta a restituire la dimensione del quotidiano a quella non ordinaria della vita di Cristo, tradotta secondo formule compositive di gradimento per la devozione pubblica e privata, tramite una messa in scena degli elementi descrittivi che sarà materia d’indagine degli studi di iconologia e iconografia.

Lo straordinario fascino dei paesaggi dipinti – che rivela la medesima fedeltà degli erbari – non deve trarre in inganno sulla valenza del tema, isolato nei fondali e funzionale a una narrazione, come nella pittura di Giambattista Cima da Conegliano, fino a quando evolverà con un respiro diverso nel secolo successivo. La pittura del Cinquecento dichiara, di fatto, una vocazione alla monumentalità e una pastosità della materia più rispondenti ‘al naturale’, o almeno mostra un’interazione più intima tra figura e paesaggio, che acquisisce una diversa profondità atmosferica: lo testimoniano la pittura di Giorgione con la Tempesta (Venezia, Gallerie dell’Accademia), i Tre Filosofi (Vienna, Kunsthistorisches Museum), quella di Lorenzo Lotto con le varie redazioni del San Girolamo penitente, e ancora la maestria dell’arte di Tiziano Vecellio, a partire dal dipinto con Amor sacro e Amor profano (Roma, Galleria Borghese).

Si tratta, generalmente, di vedute idilliache, a volo d’uccello, talvolta popolate da figurette laboriose di viandanti, cavalieri, pescatori e contadini, che continueranno a mantenere il rango di comparse fino a quando il paesaggio diverrà un genere autonomo nel Settecento, tenendo tuttavia a mente l’eccezionale contributo – in anticipo sui tempi – della poetica di Jacopo Bassano.

L’artista può essere considerato come il primo pittore veneto ad avere conferito al paesaggio il senso profondo dell’epifania del sacro, specialmente nella trattazione dei temi della Natività e delle storie bibliche, ambientate nella campagna veneta, con spaccati di cucine e tavole imbandite di vettovaglie, animali, servitori e fantesche, a testimonianza del valore conferito alla vita contadina e al lavoro umile, che diviene il segno preponderante della rivelazione di Dio nelle rappresentazioni dell’autore e della sua fiorente bottega.

Il linguaggio di Jacopo Bassano resta originale e del tutto singolare nel contesto veneto, per la capacità di raccontare con naturalezza e partecipazione affettiva scenari e frammenti di vita domestica con acuto spirito di osservazione e spiccato realismo descrittivo. Il paesaggio veneto acquista, per la prima volta, il ruolo di attore protagonista a pari merito con i personaggi che popolano la scena, in un connubio così peculiare da essere riconosciuto come esempio ante litteram di pittura di genere.

Nel secondo Cinquecento si acuisce anche la consapevolezza del valore economico e sociale del territorio, legato all’importanza della produzione agricola e del lavoro nei campi, nell’ottica di una nuova concezione estetica e filosofica dell’abitare che influenza a livello architettonico e funzionale le forme e i contenuti delle ville venete, armoniosamente inserite nel paesaggio, del quale divengono parte integrante in un rapporto virtuoso che si riverbera anche negli apparati decorativi, caratterizzati da un gioco di aperture e rimandi a livello illusionistico tra interno ed esterno.

Cima da Conegliano, incredulità di San Tommaso (particolare)

Ne sono testimonianza esemplare Villa Barbaro a Maser (Treviso) e Villa dei Vescovi a Luvigliano (Padova), circondate dalle colline e rivestite all’interno da cicli di affreschi – realizzati rispettivamente da Paolo Veronese e Lambert Sustris – che concorrono a sottolineare, specialmente nelle vedute paesaggistiche, l’ariosità degli spazi e l’armonioso rapporto con la natura.

La pittura di paesaggio conquisterà lo status di genere vero e proprio solo nel Settecento, nell’acquisizione di una fisionomia e di una dignità che non erano state fino ad allora riconosciute e comprese pienamente, evidenziando al contempo caratteristiche di serialità legate alla tipologia della produzione, che diviene specialistica e si diversifica nelle formule del capriccio, della rovina, dell’arcadia, della tempesta di mare o della scena pastorale, congeniali al gusto collezionistico e al mercato dell’arte.

Il bellunese Marco Ricci, l’artista più originale e talentuoso, sarà il capofila di una schiera di specialisti come Giuseppe Zais, Francesco Zuccarelli e Antonio Diziani, che attraverseranno il secolo con le loro creazioni su piccolo e grande formato, pensate sia per le sontuose dimore del patriziato veneto che per abbellire le stanze di abitazioni e monasteri con scene di lessico familiare ambientate entro paesaggi bucolici, popolati di corsi d’acqua, lavandaie, pellegrini, viaggiatori, eremiti, ninfe, satiri e pastori con le greggi, come nel caso delle sei grandi tele a tema paesaggistico di Giuseppe Zais per l’alcova di Palazzo Mussato a Padova (ora presso il Museo d’Arte Medioevale e Moderna di Padova). Il testimone sarà raccolto nel secolo successivo da Giuseppe Bernardino Bison e Ippolito Caffi, che idealmente porteranno avanti anche la tradizione della veduta urbana inaugurata da Antonio Canal detto il Canaletto, Bernardo Bellotto e Francesco Guardi.

La pittura di veduta, che tanto successo aveva incontrato nel Settecento, anticipa e precorre la fotografia per l’attitudine a riprodurre con estrema fedeltà – mediante l’uso della camera ottica – le piazze, le chiese, gli edifici monumentali, la laguna, e accompagnare a questi scorci, in particolare quelli veneziani, le scene di mercato, le feste, le processioni, le parate, in un binomio tra città e abitanti che trasmette allo spettatore il ritmo pulsante della vita quotidiana.

Il passaggio dalla pittura alla fotografia accompagnerà nell’Ottocento e nel Novecento un approccio alla visione che si lega all’esigenza di documentare in maniera tradizionale il paesaggio, secondo il punto di vista dell’osservatore che vive in un contesto sociale e culturale all’apparenza privo di dissonanze. Il messaggio che si può individuare nella produzione fotografica di taluni autori presuppone, invece, una diversa chiave di studio e di ricerca, che supera l’ottica dell’osservazione asettica dei luoghi, per individuare un elemento disturbante, un’alterazione o un dettaglio parlante che influenza l’occhio del fotografo, fino a trasformarne profondamente l’approccio descrittivo.

Tali tematiche sono state materia d’indagine critica e storiografica, che nel tempo ha prodotto anche una divulgazione della fotografia storica e di quella d’autore, inizialmente destinate quasi esclusivamente a una platea di specialisti.

L’attuale documentazione fotografica del paesaggio racchiude ancora una complessità di lettura e di interpretazione perché nei secoli è mutato con la medesima complessità il concetto stesso di paesaggio, da intendersi ora come esito della stratificazione e della trasformazione in divenire di un territorio.

Il paesaggio veneto è profondamente cambiato, rispetto alle origini, e nel tempo è cresciuta la consapevolezza civica sull’impatto ambientale dell’urbanizzazione disordinata, che ha segnato e continua a segnare in maniera evidente strade e viali, piazze, rotatorie, giardini, stazioni, periferie e nuclei abitativi.

La fotografia spesso ha il dono di catturare e fissare l’attimo del cambiamento, del disastro ambientale, della calamità, della presenza perturbante con la quale magari conviviamo ogni giorno, sottoposti a un’assuefazione che necessita invece di una coscienza vigile.

La sfida della moderna fotografia di paesaggio può essere pertanto individuata nella funzione sociale e culturale di osservare e raccontare, senza parole né messaggi cifrati, ma in forma di tracce, quel nodo così importante da divenire il protagonista delle nostre esistenze, attraversandole quotidianamente quasi in silenzio, con avvisaglie evidenti.

Carpaccio Storie di Sant'Orsola (particolare)

Il percorso che accompagna il paesaggio dalla pittura alla fotografia potrebbe essere ora interpretato come una involuzione o una rivoluzione, a seconda dei diversi punti di vista e della varietà dei linguaggi adottati. Sarebbe tuttavia una lettura riduttiva, in quanto quello stesso percorso si lega a un contesto che varia nel tempo, assumendo forme e significati sempre nuovi che rappresentano quel ‘visibile parlare’ così vicino al bisogno profondo e immediato di comunicazione e di condivisione.

Di città in città di Alessandro Pagni

date » 25-01-2022

permalink » url

tags » Alessandro, Pagni, Città, serena, inquietudine, veneto, zero, topography, topographics,

Di città in città

Riflessioni e appunti sul ruolo della fotografia nell'analisi dei centri urbani

di Alessandro Pagni

Boulevard du Temple Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1838)

Le città sono il palcoscenico per eccellenza delle azioni umane, il luogo dove passa la storia e le cose accadono. Anche in contesti apparentemente sterili dove non c'è traccia di vita, le strade e i musei, i grattacieli e la sporcizia, la segnaletica, il vandalismo, l'arte e la pubblicità, sono la più tangibile emanazione dell'esistenza dell'animale uomo. Il punto più alto e al contempo il più basso dello slancio evolutivo (fatta eccezione per le passeggiate nello spazio).

Il mondo della fotografia ha sempre guardato alla città come l'ecosistema per eccellenza in cui indagare le possibilità del mezzo e sviluppare linguaggi inediti.

Il modo migliore per approcciarsi a un argomento tanto ampio (o quantomeno il modo che io ho trovato più congeniale) è prendere in mano una fotografia (magari la prima in assoluto che ha registrato l'interazione fra l'uomo e la città) e vedere dove ci porta, provando a saltare quasi per associazione d'idee, per suggestioni, da un'immagine a quella dopo aggrappandosi ad appigli sottili, seppur sicuri, come un primate che si sposta da un ramo all'altro cercando di non cadere.

È il 1838, più o meno sei mesi prima che venga ufficializzata e poi regalata al mondo, una delle scoperte più importanti della modernità. Siamo sul Boulevard du Temple a Parigi, da una finestra aperta Louis-J.-Mandé Daguerre impressiona su una lastra di rame argentato un generoso scorcio cittadino. I palazzi si spingono compatti verso il cielo con i comignoli che sembrano dita puntate in su a indicare le nuvole. Ovunque si contano porte e finestre, alcune serrate, altre spalancate, in ogni caso varchi, che danno modo di scrutare fuori o che si lasciano guardare all'interno. Gli alberi costeggiano la strada, correndo paralleli lungo il marciapiede, dando all'immagine, altrimenti statica, un certo qual senso di moto.

Il dettaglio c'è già tutto ed è stupefacente. I tempi di posa invece sono lunghi, ancora dannatamente lunghi per quello che il futuro del procedimento promette (congelare l'attimo, bloccarlo in una sospensione eterna), perciò il traffico nervoso e sovreccitato di gambe, zoccoli, ruote di carri e carrozze , che normalmente affollerebbe il viale a quell'ora del giorno sembra confinato in una dimensione parallela.

Resta però un indizio (perché la fotografia fin dal primo momento si rivelerà un insostituibile setaccio, a maglie sempre più strette, per la selezione di dettagli) di quella vita che dovrebbe brulicare e di fatto è assente: la sagoma imperfetta, poco più di una traccia confusa (ma comunque una traccia) di un uomo con una gamba alzata e di un altro individuo seduto che si sta affaccendando alla base di quella gamba. E qui, immediatamente, nella prima fotografia del primo uomo mai fotografato dentro al suo contesto, si intrecciano questioni che porteranno molto lontano.

Prima di tutto questa capacità innata della fotografia, che inizialmente è dovuta solo a limiti tecnici, ma poi diventerà una questione cruciale, di raccontare nello stesso scatto, quindi nella stessa frazione temporale, il paradosso della presenza assente (o dell'assenza presente se preferite), del far sentire chi siamo, del far sentire che ci siamo stati, proprio con il semplice “non esserci”.

Nel caso del Boulevard du Temple, come abbiamo detto, l'assenza è data da forti limiti nelle tempistiche dell'esposizione: le persone ci sono, non le vediamo, eppure in quel momento preciso sono lì (è la fotografia che le omette non la realtà) ciascuna con la propria traiettoria di vita che la camera oscura non è riuscita a imprimere sulla lastra.

Diverse le ragioni dietro ad altre assenze (che un po' somigliano al povero condannato a morte Lewis Payne fotografato da Alexander Gardner che come ci ricorda Roland Barthes «È morto e sta per morire»1) che hanno una fisicità, nella loro scomparsa, addirittura tangibile.

È il 1991, è finita da poco la terribile guerra civile libanese iniziata il 13 aprile 1975 e conclusa con un bilancio pesantissimo fra morti e sfollati. Gabriele Basilico viene chiamato a Beirut insieme ad altri fotografi dalla scrittrice

Dominique Eddé per prendere parte a un progetto di documentazione degli effetti distruttivi del conflitto sulla capitale. Fra gli scatti di questo dolente reportage, uno in particolare (Rue Dakar. Beirut 1991) mi ricorda il Boulevard di Daguerre: anche qui la ripresa viene effettuata dall'alto, (probabilmente) da una finestra che si affaccia su una strada circondata da palazzi. Le finestre sono qui occhi ciechi che non guardano altrove e nel buio non lasciano che si guardi dentro. Il silenzio è totale (la questione dei “suoni nelle fotografie”, mi rendo conto che è un discorso soggettivo e apparentemente delirante, ma chi potrebbe contraddirmi in questo caso), non c'è alcuno slancio vitale verso il cielo e l'assenza ha un peso indescrivibile, la somma di chi è morto e di chi ha perso la propria casa, come il negativo fotografico di una città abitata, “in fiore”, una “città che sale” e adesso resta un organismo senza vita, alla deriva.

Ancor più sconcertante lo sguardo di fotografi come Shomei Tomatsu, Yosuke Yamahata o Yoshito Matsushige su una Nagasaki da day after, completamente appiattita, ridotta a un tappeto di corpi e macerie nelle terribili giornate di agosto del 1945. Il dolore devastante di un'assenza che è data dalla sottrazione di quell'insieme di costruzioni e interazioni che chiamiamo “città” al deserto di ciò che è rimasto: scheletri come bizzarri templi consacrati al nulla che poche ore prima erano edifici e scheletri che spuntano come fiori carbonizzati, che poche ore prima erano persone.

Differente la visione di un Todd Hido che fa del “deserto” la cifra stilistica delle sue serie fotografiche più interessanti, ma per ragioni puramente estetiche. Pensiamo a Home at night dove l'assenza totale di forme di vita sembra cercare un conforto nelle sporadiche finestre “accese” che alludono alla presenza ma non la garantiscono, rendendo ancora più disturbante la sensazione di essersi persi dentro una notte eterna. Impressione che sembra trovare conferma in un altro lavoro del fotografo americano, Interiors, dove le stanze vuote si riducono a scatole senza anima, contenitori per esseri umani che sono misteriosamente spariti come dentro un horror-movie di zombie, lasciandoti un senso bizzarro di pericolo dato anche qui per “sottrazione”, proprio grazie a ciò che non si vede.

Atmosfere decisamente diverse, anche solo per la prossimità, per la familiarità che suscitano in noi, troviamo negli interni casalinghi che Guido Guidi racconta nella sua prima produzione artistica nata, in alcuni casi, dagli esercizi che Zannier gli assegnava al Corso Superiore di Disegno Industriale (1969-70)2.

Le immagini, sequenze fotografiche composte da scatti accostati fra loro in un formato che ricorda quello panoramico, raccontano una dimensione intima della città, fatta di un tempo che idealmente rallenta e di oggetti amici del quotidiano che si lasciano considerare con un'attenzione diversa, aiutati dal fascino di un frame particolarmente dinamico.

Ad esempio in uno dei momenti della serie dal titolo Cesena, 1970, un ragazzino seduto in cucina, chiuso fra il tavolo e gli elettrodomestici, gioca con qualcosa di non identificabile mentre una donna in piedi guarda lo schermo di un televisore che esce come un ectoplasma dal buio al limitare di quella che sembra una cucitura fra due scatti.

Viene automatico pensare ad altri interni cittadini, stavolta in America, argute intuizioni di Robert Frank o Lee Friedlander, dove le TV abitano da sole le stanze come entità dotate di una propria ragione, e sono finestre illusorie che ci danno l'impressione del viaggio tenendoci in realtà confinati tra quattro mura, comodi e docili.

La questione “finestra” è da sempre cruciale nel discorso fotografico. Abbiamo già analizzato la ripresa di Daguerre. Quante finestre si vedono da quella finestra! E la veduta di Niépce dalla finestra di Gras (1826-27)? E Talbot che nel più antico negativo che si conosca immortala la finestra della biblioteca di Lacock Abbey dall'interno (1835)?

La nascita del nostro medium ha un legame indissolubile, addirittura catartico, con questo elemento. John Szarkowski lo aveva chiaro in testa quando nella collettiva organizzata per il MoMA (del cui Dipartimento di Fotografia era il direttore), Mirrors and Windows: American Photography since 1960 (1978), lo ha posto come uno dei due poli magnetici del linguaggio fotografico e André Kertész molti anni prima ne ha fatto la cornice di un'immagine che in questa sede ci interessa molto (Terza Avenue, New York, 1937).

È il 1937, questa volta ci troviamo nella Grande Mela (New York e Parigi ci accompagneranno per tutto l'articolo in quanto luoghi chiave della storia dell'evoluzione fotografica), Kertész è arrivato da poco in città e immediatamente la imbriglia con l'obiettivo della sua fotocamera. Lo scorcio è di per sé iconico, c'è tutto quello che riassumerà l'essenza delle grandi metropoli statunitensi negli anni a venire: la strada che si perde oltre il campo visivo, la spinta dei grattacieli verso l'infinito e le persone in basso come formiche operose. Il tutto organizzato dentro una griglia razionale (tanto amata da Rosalind Krauss) che scompone gli elementi in modo che possano essere studiati singolarmente, dove però l'autore aggiunge qualcosa in più, legato alle proprie inclinazioni e nella parte alta a sinistra dell'immagine gioca ad autocitarsi: quella distorsione che fa pensare a una fata morgana dovuta alla calura estiva, o a un incendio propagatosi più in basso, richiama alla mente le sue celebri alterazioni di qualche anno prima e i giochi per niente innocui con gli specchi deformanti3.

E come lui altri si approcceranno al tema della città mediante la scomposizione e l'analisi di singoli dettagli che la abitano. Pensiamo alle vetrine di Eugène Atget in cui i surrealisti vedranno, a loro uso e consumo, ingressi per un altrove pieno di oscure promesse; o i graffiti, la pelle tatuata e tribale della città, raccontata da Brassaï nella Parigi degli anni '30 del '900, da Franco Vaccari in diverse città italiane nel 1966 con la serie Le Tracce e da chissà quanti altri ancora. O Luigi Ghirri, fra manifesti strappati, cartelli stradali, fondali e cartelloni pubblicitari a inseguire associazioni mentali e nuovi significati, fino a condensare “dal basso” il senso di interi agglomerati urbani nei loro simboli più eclatanti.

Uno degli scatti che mi pare rappresenti meglio il grado zero di questa “riduzione simbolica” è l'immagine del posacenere con il David di Michelangelo fotografato a Modena nel 1978 (dalla serie Still Life, 1975-79). Questa foto minima, di un oggetto insignificante, contiene un'icona dell'immaginario collettivo che nel suo farsi sineddoche grida ad alta voce, «Firenze!», mettendo sul piatto una riflessione importante (per quegli anni ma anche per il futuro) sulla sintesi e sugli stereotipi che accompagneranno l'indagine sui centri urbani e il ruolo che ha avuto la fotografia (insieme al cinema) nel plasmare l'idea che si ha di essi.

Torniamo ancora a New York, ma nel 1975. Questa volta ad accompagnarci c'è l'occhio di Joel Meyerowitz: un angolo di strada tagliato a tranci dalla luce del sole. L'insegna di uno store di Gucci a delineare il limite netto dove questo passaggio sembra indicare una bizzarra e parziale sovrapposizione fra due negativi. È l'illusione di un attimo data dal colore dei cappotti della coppia di passanti a sinistra e, in posizione diversa, delle due donne alla destra dell'immagine (come se nello stesso frame convivessero tempi differenti, un prima e un dopo). Basta un attimo per capire che era solo un gioco della mente e tornare, lievemente straniti, a una lettura lucida dell'insieme. La luce incornicia le due figure a braccetto, il vapore bianco le isola piazzandole su un palcoscenico immaginario con tutto ciò che serve a rendere il momento memorabile: macchina del fumo, riflettori, pathos. È la vita banale che di colpo si fa eroica, che diventa lo still di una pellicola cinematografica che non esiste.

Quello che fa Meyerowitz è ciò che dovrebbe fare qualsiasi bravo fotografo, dal momento in cui decide di avventurarsi in un mestiere del genere: scardinare la visione che trova sul suo cammino e imporne una totalmente nuova.

Impresa tutt'altro che semplice e non priva di insidie, me ne rendo conto.

Venti anni prima William Klein trattava New York con l'irruenza incontenibile di un ragazzino maleducato che non chiede permesso, ma si butta contro la gente, spintonandola e lasciandosi tirare via, come una molla che si allunga e ritrae senza mai perdere forza. Della città Klein raccontava le persone, il rumore, la moltitudine che non diventa mai flusso anonimo, ma vite su vite che traboccano personalità e intenzione.

Negli stessi anni Robert Frank percorreva gli Stati Uniti e col suo “retino” speciale catturava metafore a non finire, contraddizioni che imbarazzarono molti e un po' di immensa poesia di un paese mai pago di sé, mai in pace con i propri fantasmi. C'era la strada, il topos di tutta una generazione di artisti e un bianco e nero sporco e potente, che avrebbe fatto scuola negli anni a venire.

Con Meyerowitz, William Eggleston e Stephen Shore, irrompe il colore nel reportage urbano e cresce il desiderio di fare meno rumore, essere un po' meno epici, di abbassare leggermente il volume, stringere il campo su certi dettagli, raccontare non i protagonisti, ma gli attori secondari, vedere dove vanno, che vite hanno e lì edificare nuovi pilastri di senso.

Questi fotografi hanno cercato una simbologia alternativa che, nello specifico di New York, è fatta di spade di luce che tagliano impietose il fianco dei grattacieli, rendendo visibili solo per un istante i brandelli sfuggenti del loro scempio o di quel vapore corposo, al di là del quale la città potrebbe tranquillamente sparire e ormai significa quanto la Statua della Libertà, Central Park con la neve o il ponte di Brooklyn. Raccontano un'America che scivola sul cofano di un'automobile, si ferma a contemplare le ombre portate da una saliera e da una collezione di salse sulla tovaglia quadrettata di un diner, o si genuflette dinnanzi al tempio di una pompa di benzina.

In un certo senso è lo stesso impulso che spinse Luigi Ghirri a chiamare a raccolta gli amici Barbieri, Guidi, Jodice, Chiaramonte e molti altri ancora per l'avventura di Viaggio in Italia (1984): rifiutare l'immaginario da cartolina che assillava lo stivale, raccontare i non-luoghi, l'Italia che non si mette in posa ma semplicemente sta lì alla portata di tutti e registrarne il sincero, a tratti commovente, esistere.

Ma l'altra faccia della medaglia e se vogliamo la condanna di ogni innovatore è di scardinare qualcosa ormai diventato troppo ingombrante e obsoleto e sostituirlo con il presupposto di ingombri futuri.

Le città sono le vittime preferite di questo meccanismo.

Pensiamo, come racconta Nicoletta Leonardi nel suo Fotografie e materialità in Italia4, a quanto Franco Vaccari, con dissacrante ironia, si prendesse gioco, nello scritto di presentazione alla prima mostra di Ghirri (Fotografie 1970-1971), dei pellegrinaggi fotografici nella cittadina di Scanno da parte di dilettanti e fotoamatori italiani, dopo che vi era passato Henri Cartier-Bresson con il suo apparecchio. Oggi quell'ironia, che puntava a mettere al sicuro Ghirri dall'altra parte del fiume, rispetto alle visioni tanto calcolate e pittoresche del vate del “momento decisivo” e dal gregge senza fine che sapeva solo imitarlo (senza interpretare i suoi insegnamenti), gli si è rivoltata contro suo malgrado e la lezione di Viaggio in Italia è diventata “la maledizione di Viaggio in Italia” nei fotoclub e fra sedicenti professionisti, una vetta troppo alta e ripida per riuscire a scendere (un male dilagante per altro anche in contesti diversi della fotografia, se pensiamo agli infiniti tributi alla mai abbastanza compianta Francesca Woodman, o alla “sindrome di Giacomelli” per ogni amatore che incontri sulla sua strada un campo arato o innevato). Ed è un problema comune: anche io ho guardato il fumo bianco di New York, una volta arrivato là, con l'aspettativa certo appagata, di trovarlo come me lo aveva raccontato Meyerowitz e sono entrato nelle tavole calde cercando esclusivamente quello che mi aveva promesso Eggleston, senza lasciarmi stupire da qualcosa di inatteso, chiedendo solo conferme ovunque. È così che a un certo punto la fotografia svende la città e se stessa.

Una foto che amo molto, ci aiuta in questa riflessione: siamo nel 2000 all'Havana e Philip-Lorca dCorcia mette in scena un quadro di Hopper dei giorni nostri. I colori sono gli stessi di Nightawks, le luci addirittura più belle. Al bancone di un bar in una notte cubana madida di sudore si srotolano tutti gli stereotipi che una fotografia staged e smaccatamente glamour si può permettere. Siamo nella finzione dichiarata, squisitamente di superficie, molto piacevole e tranquillizzante. L'immagine è presa dal volume Eleven che raccoglie, dal 1997 al 2008, gli undici servizi fotografici realizzati dal fotografo in collaborazione con Dennis Freedman in undici diverse città.

Quello che traspare (ma qui l'intento è pacifico) è l'eccesso di connotazione, il carico spropositato di simboli identificativi del luogo, che generano l'effetto esattamente opposto: la spersonalizzazione. È come se ci allontanassimo progressivamente da una città tangibile, fatta di sfaccettature complesse e complicati intrecci, per prediligere una rassicurante distanza (fisica ed emotiva) dove sussistono solo quei simboli che la stessa fotografia ha contribuito a svuotare di significato e a ridurre a souvenir, trofei e spunte sulla lista di qualche turista.

Così dalle splendide visioni notturne di Luca Campigotto, tanto perfette da farle sembrare irreali, ai basculaggi filosofici delle Virtual Truths (1996-2002) di Olivo Barbieri, con le città che somigliano a plastici in cui perdiamo completamente le coordinate dell'umano, arriviamo a Mexico City (1996) di Stuart Franklin, immagine aerea di una città che scompare e si schiaccia contro l'orizzonte senza che se ne possano misurare i confini, anonima e opprimente, troppo simile a una distesa di circuiti elettrici.

Un'ultima suggestione.

In un mondo dove i simboli valgono più del loro referente, la città diventa visivamente e talvolta purtroppo fisicamente, fragile ed esposta ad attacchi. Il grado zero di questo genere di assedio, metaforico ma al tempo stesso spaventosamente tangibile, credo sia perfettamente rappresentato dallo scatto controverso di Thomas Hoepker, datato 11 settembre 2001.

Siamo in un parco di Brooklyn e in primo piano un gruppo di neyorkesi conversa (apprenderemo poi che in realtà anche loro erano sotto shock nonostante l'apparente tranquillità) sotto un cielo azzurro e sereno, mentre sullo sfondo una colonna di fumo nero avvolge il World Trade Center colpito dal più tristemente noto attacco terroristico della storia dell'occidente. Qui il fotografo, nel documentare la distruzione di un simbolo (le Twin Towers), con una composizione ineccepibile e un'attenzione al bilanciamento estetico dell'immagine da manuale, rinforza quello stesso simbolo che sta andando in pezzi, facendo sì che l'ingranaggio resti ben oliato e continui a fare il suo lavoro senza fermarsi mai.

09 novembre 2020

La serena inquietudine del territorio - Esposizione a San Donà di Piave

date » 22-11-2021 18:59

permalink » url

tags » Serena, inquietudine, san donà, esposizione, battistella, venezia, fotografia,

“La serena inquietudine del territorio”

Ricognizioni sul paesaggio veneto

San Donà 6/21 novembre 2021

A cura di Giovanni Cecchinato ed Alessandro Angeli

Organizzazione a cura di Culturaincorso e dell'Amministrazione della Città di San Donà di Piave (VE).

“La serena inquietudine del territorio” è un gruppo di fotografi, scrittori, architetti, giornalisti, critici, editori, che si propone di ricercare fotograficamente le “serene inquietudini “ del territorio veneto, tramite un laboratorio virtuale che si trova su FB. L’obiettivo di queste analisi non è polemico o retorico, tanto quanto spunto per una più ampia riflessione sulle evoluzioni dei luoghi che viviamo e tenta di indurre a dei ragionamenti costruttivi in questa regione che sta attuando una veloce metamorfosi da un attitudine rurale e contadina ad una più industrial/commerciale purtroppo non sempre pianificata e a volte vittima di speculazioni.

Ed anche se tale obiettivo di gruppo non dovesse essere raggiunto, noi pensiamo che i lavori eseguiti, potranno essere di documento e di ricordo per momenti futuri.

In questa esposizione, anticipatrice del numero 1 della rivista (e modificata come intenti del progetto iniziato con il numero pilota 0) i lavori proposti non sono più solo attenti al paesaggio modificato dall’uomo ma vi si inserisce l’analisi antropologica stessa, o del paesaggio sociale, come nuovo metodo di racconto.

Una diversificazione ed una ricerca che ci permette di raggruppare stili e tecniche diverse in un unico contesto, permettendo di valorizzare l’obiettivo di questo gruppo che segue i pensieri tradizionali delle scuole di riferimento nell’indagine dei paesaggi, ma accetta e supporta nuove forme di visione più consone ai tempi che viviamo.

La serena inquietudine del territorio - San Donà di Piave - Inaugurazione del 6 novembre 2021

F. Morassutto, M. Fogarolo, A. Angeli, G. Cecchinato, F. Finotto, Ass. Chiara Polita, G. Rado, G. Meneghetti, C. Chiapponi, P. Montagner, E. Bozzi

Una veloce sinossi dei progetti che sono stati esposti anticipatori del LSIDT #01

Giancarlo Rado

con “Centro Sociale Django” ci illustra un progetto sviluppato in un tempo molto ampio. Un esempio di un riutilizzo virtuoso di luoghi abbandonati all’interno della città di Treviso. Come vengono re-inventati e come sono ri-abitati.

Sara Pellizzer

Con “Gente di Fiume” tende a comprendere se esiste e quale è la relazione tra le persone che vivono o trascorrono parte del loro tempo lungo le rive del fiume e il ruolo contemporaneo che invece, ad oggi, svolge il Piave, un ruolo fortemente diversificato dai tempi della guerra, forse scomparso e che a causa delle problematiche relative alla sua salvaguardia, lo portano ad essere succube del suo tempo presente.

Samantha Banetta

Il progetto “Scuola Covid” si propone di indagare gli effetti sociologici della pandemia da Covid-19 su di un gruppo di studenti della scuola superiore della provincia veneziana nel periodo di transizione tra la didattica a distanza e il graduale rientro in aula in presenza.

Graziella Pagotto

Tramite il progetto complesso “Fitodepurazione” la Pagotto indaga e studia le modalità alternative di depurazione tramite le piante acquatiche. Un esempio virtuoso di depurazione che nel progetto totale vede storia , impianti ed un erbario (qui esposto parzialmente) a corredo del lavoro.

Paola Montagner

Con il progetto “My-Loc” Paola Montagner usa i mezzi di visione tramite satellite messi a disposizione da Google, per estrarne porzioni di suolo e adattarle ad una visione formale ed estetizzante. Esempio di uso delle tecniche post-fotografiche, che seppur non prodotte direttamente dall’autore, vengono manipolate e reinterpretate parlando comunque del territorio.

Fabio Morassutto

Con un estratto di due lavori differenti, studia ed interpreta i risvolti di una città che convive con l’acqua, come Venezia, estraendole dall’immaginario collettivo e fornendo delle visioni personali.

Marco Vedana

Tedesco con radici venete, nei suoi ritorni in regione, vede e rivede i luoghi montani di origine, estraendone criticità e bellezza, unendo le due visioni e creando sempre delle immagini di poetica bellezza ma anche creatrici di riflessioni.

Eliana Bozzi

Con il progetto “Derma” indaga la vita dell’isola di Pellestrina, avvicinando persone e cose. Tracciando una mappa del luogo, non nel senso ampio e letterale del termine, ma trovandone un microcosmo interno e facendo diventare tutto pelle.

Carlo Chiapponi

Con il progetto “Acque Risorgive” ci porta una visione riunita in dittici verticali, che rivelano nuove prospettive e nuove interpretazioni, nel cammino che queste acque fanno tra le sorgenti e la foce. Costrette da limiti cementizi ed infrastrutture di sfruttamento energetico. Passando dallo stato cristallino, via a via quello più torbido.

Giorgio Meneghetti

Con il progetto “Acque interne” anch’egli adopera il dittico come elemento di misurazione del tempo. Esaminando i corsi d’acqua interni della città di Padova, ne estrae il passare delle ore, assieme a tutti i riaffioramenti che mano a mano rendono questi limiti anfibi e sempre mutevoli.

Francesco Finotto

Con “Idrovore - Viaggio in bonifica” ci illustra e rappresenta i manufatti delle idrovore presenti nella Venezia Orientale, che rappresentano vita e sopravvivenza delle terre interne, strumento indispensabile alla continuità delle colture e della vita quotidiana.

Marco Fogarolo

Con “L’incompiuta” percorre il tragitto mai completato dell’idrovia Padova-Venezia, fermandosi. In luoghi dove l’incompleto è evidente e convive con il quotidiano, esempio classico di serena inquietudine.

Tutti questi progetti saranno maggiormente visibile assieme ad altri nel prossimo numero de “LSIDT” acquistabile nel sito web che porterà lo stesso nome.

Tutti i testi e le foto sono protette da copyright.

E' vietato ogni utilizzo o riproduzione anche parziale non espressamente autorizzato dall'autore.

La serena inquietudine del territorio - All rights reserved - © 2021

La rivista, il numero zero

date » 23-11-2021 15:48

permalink » url

“La serena inquietudine del territorio”

Paesaggio

Porzione di territorio considerata

dal punto di vista prospettico o descrittivo,

per lo più con un senso affettivo cui può

più o meno associarsi anche un’esigenza

di ordine artistico ed estetico(1)

Era il 2008 quando, riflettendo sulla trasformazione della mia città e della mia regione, mi venne in mente questo ossimoro, quello relativo ad una ‘serena inquietudine’. Una sorta di maschera, che pervade il luogo che abito. Che si vorrebbe essere fatto a misura d’uomo, abitabile, ergonomico, studiato a priori. Che invece risulta essere costruito per strati, a posteriori, con vari impedimenti e poco razionale. Ma si vive, per forza, facendo ‘buon viso a cattivo gioco’. Così, a quel tempo, pensai di avviare un progetto di indagine fotografica sul territorio veneziano che tentasse di restituire quella sensazione.

Questa idea si arrestò poco dopo, per via della sua trasformazione in quello che sarebbe diventato poi “Evolutio Visio - Mestre 2015” un progetto specifico sulla città di Mestre che andava a confrontarsi con il lavoro di Gabriele Basilico, da lui effettuato 15 anni prima sul territorio mestrino. Lavoro esposto in più occasioni ed in più parti d’Italia, che aveva come fulcro una visione della città di Mestre che si poteva considerare come ‘città media’ e, di conseguenza, archetipo di molte altre realtà urbane. Città che si era evoluta, città che si era cristallizzata.

Ripresi quell’ossimoro e divenne una realtà quando, nel 2016, decisi di creare una pagina sul social Facebook con quel titolo, che mi auguravo riunisse autori che, sposando questa visione, sviluppassero nuove indagini, allargandone il campo a tutto il Veneto. Non avrei mai sperato in tanta partecipazione e interesse, avvenuti con il totale entusiasmo da parte di tutti i partecipanti a questo progetto.

Vista poi la quantità di materiale prodotto dai singoli autori, in quest’anno di reclusioni casalinghe dovute alla pandemia ho pensato che ci si potesse avvicinare al concetto di “patronato ideologico”(2) mirando a uno sviluppo tangibile del materiale migliore postato sulla pagina e, vista la mancanza di due dei tre soggetti principali necessari ad indagini similari, cioè una committenza pubblica ed il soggetto mediatore, mi sembrava fosse una buona idea quella di sviluppare con tutte queste fotografie una rivista cartacea, non più indagine personale ma di ricerca di gruppo, autoprodotta ed autogestita.

Oggi qui, tutti assieme, prendiamo in mano il risultato finale di quell’idea iniziale, cercando di abbozzare quella “iconografia dell’incerto”(3) che nella sua multiforme estensione ed eterogeneità assume una rilevanza rispetto alla visione di ogni singolo autore. Una mappatura di ‘luoghi minori e non’, di una parte delle province venete (purtroppo non tutte) che in questa fase ‘pilota’ tenta di indagare non solo la poetica ma anche la malasorte degli spazi urbani e rurali, dove la destinazione ad una ‘lettura’ a posteriori potrebbe diventare utile per chi effettivamente può (e dovrebbe) darne una soluzione.

Mi auguro che possa esserci in futuro l’opportunità di continuare ad indagare e riflettere sulla nostra regione (definita così solo in termini ‘di territorio’ e di progetto, e senza nessuna visione campanilistica). Regione che, come molte altre, ‘inquietamente’ continua a sopravvivere sotto una sorta di ‘serena’ superficiale normalità.

E alla fine di tutto questo progetto (lo spero vivamente) potrebbe accadere che “saremo riusciti a capire quello che stavamo cercando solo dopo averlo trovato”.(4)

In conclusione, e osservando il risultato finale di questo numero “0” (per cui, ripeto, assolutamente ‘pilota’), mi rendo conto che un impianto fotografico cosi eterogeneo e diverso, per stili ed espressione, non debba assolutamente intendersi come definitivo o esaustivo, ma mi auguro sia prodromico a pubblicazioni successive con obiettivi specifici, e che diventi uno strumento utile a interpretare i luoghi che in questo piccolo spazio temporale ci sono stati dati (‘concessi’) da vivere, ricordando il pensiero che Luigi Ghirri fece a riguardo dell’ambiente, che già negli anni ’70/’80 mutava, ed era già “un disastro visivo colossale”, quindi, oggi, con il nostro esame fotografico, proveremo ad apportare a tutto ciò una ‘critica’ in maniera dialettica e non come facendone un ‘assunto’.(5)

Giovanni Cecchinato

Il magazine è acquistabile qui sulla piattaforma di Blurb

Note

(1) Dionisio Gavagnin, Fini & Confini - Dal Paesaggio al Territorio, dal catalogo dell’omonima mostra al MuPa;

(2) William Guerrieri, La fotografia come pratica culturale, p. 209, da PhotoPaysage, ed. Quodlibet;

(3) Malvina Borgherini, Sul mostrare, p. 57, da PhotoPaysage, ed. Quodlibet;

(4) Jo Nesbø, L’uomo di neve, cit. da Stefano Munarin in Territorio, urbanistica, fotografia: una piccola storia tra autobiografia e vicende collettive, da PhotoPaysage, ed. Quodlibet;

(5) Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia, p. 54, ed. Quodlibet.